Zusammenfassung

Zusammenfassung

Der Beitrag diskutiert die öffentliche Berichterstattung (Public Reporting) von Indikatoren relevanter Versorgungsaspekte in Pflegeeinrichtungen als mögliche Strategie zur Qualitätsverbesserung durch Transparenz. Am Beispiel der anhaltend hohen und änderungsresistenten Verordnungsraten von Antipsychotika in deutschen Pflegeheimen werden internationale Ansätze entsprechender Qualitätsberichterstattung vorgestellt. Aber auch wenn Public Reporting Potenzial verspricht, scheinen komplexe Maßnahmenpakete erforderlich zu sein. Um Unsicherheiten im Hinblick auf wirksames und sicheres Public Reporting zu überwinden, müssen prospektive Evaluationen erfolgen, die mehrdimensionale Ergebnisparameter und unbeabsichtigte Wirkungen berücksichtigen.

We discuss Public Reporting of indicators relevant for the long-term care of older people as strategy to improve quality through transparency. The constantly high prescription rate of antipsychotics in German nursing homes is taken as an example to introduce international approaches of Public Reporting. Even though Public Reporting seems to be promising, more complex interventions comprising further components of quality improvement are likely to be more effective. To overcome uncertainties regarding the effectiveness and safety of Public Reporting, prospective evaluations assessing multidimenisonal outcomes and adverse effects should be carried out.

You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF

Similar content being viewed by others

Der Beitrag diskutiert die öffentliche Berichterstattung (Public Reporting) von Indikatoren relevanter Versorgungsaspekte in Pflegeeinrichtungen als mögliche Strategie zur Qualitätsverbesserung durch Transparenz. Am Beispiel der anhaltend hohen und änderungsresistenten Verordnungsraten von Antipsychotika in deutschen Pflegeheimen werden internationale Ansätze entsprechender Qualitätsberichterstattung vorgestellt. Aber auch wenn Public Reporting Potenzial verspricht, scheinen komplexe Maßnahmenpakete erforderlich zu sein. Um Unsicherheiten im Hinblick auf wirksames und sicheres Public Reporting zu überwinden, müssen prospektive Evaluationen erfolgen, die mehrdimensionale Ergebnisparameter und unbeabsichtigte Wirkungen berücksichtigen.

We discuss Public Reporting of indicators relevant for the long-term care of older people as strategy to improve quality through transparency. The constantly high prescription rate of antipsychotics in German nursing homes is taken as an example to introduce international approaches of Public Reporting. Even though Public Reporting seems to be promising, more complex interventions comprising further components of quality improvement are likely to be more effective. To overcome uncertainties regarding the effectiveness and safety of Public Reporting, prospective evaluations assessing multidimenisonal outcomes and adverse effects should be carried out.

1 Qualitätstransparenz durch Public Reporting

Pflegebedürftige Menschen haben das Recht auf freie Wahl einer Pflegeeinrichtung und benötigen dafür entscheidungsrelevante Informationen. Im Elften Sozialgesetzbuch, §§ 7 und 115, ist geregelt, dass der in den Pflegeeinrichtungen erbrachte Leistungsumfang und die Qualität der Leistung für die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen in verständlicher, übersichtlicher und vergleichbarer Form öffentlich zugänglich sein müssen. Die gelebten Unterschiede in der Berichterstattung der Qualitätstransparenz wurden jedoch erst kürzlich einschlägig kritisiert, denn diese erschweren den künftigen Nutzerinnen und Nutzern der Angebote in einigen Bundesländern, ihr Recht auf freie Wahl der Leistungserbringer auszuüben (Bertelsmann Stiftung 2022).

Öffentliche Berichterstattung (engl. Public Reporting) ist eine Qualitätsstrategie, die dadurch gekennzeichnet ist, qualitätsrelevante Information an die Öffentlichkeit zu kommunizieren über nicht-anonyme, identifizierbare Anbietende bzw. Angebote unter Benutzung systematisch erhobener komparativer Daten (Cacace et al. 2019). Public Reporting vermag nicht nur die Nutzerinnen und Nutzer von Pflegeangeboten in der Entscheidungsfindung zu leiten und ihnen zu ermöglichen, qualitativ hochwertige Angebote auszuwählen, sondern auch Anreize für die Anbietenden zu schaffen, ihre Qualität zu verbessern. Gemäß der Rational-Choice-Theorie wird erwartet, dass Nutzerinnen und Nutzer des Gesundheitssystems sich selbst über die Qualität informieren bevor sie einen bestimmten Anbietenden auswählen. Die Anbietenden mit hoher Qualität werden somit belohnt, während Anbietende mit niedriger Qualität gemieden werden und damit stimuliert werden, ihre Ergebnisse zu verbessern (Fung et al. 2008). Verschiedene Mechanismen sind beschrieben. Der „Selection Pathway“ fungiert als Stimulus für Anbietende zur Qualitätsverbesserung aus dem Bemühen heraus, keine Marktanteile verlieren zu wollen an Anbietende mit besseren Ergebnissen, die von Konsumentinnen und Konsumenten bevorzugt gewählt werden. Der „Change Pathway“ basiert auf der Vorstellung, dass die Möglichkeit der Identifikation eigener Qualitätsdefizite im Vergleich zu anderen Anbietenden beziehungsweise einem „erwarteten“ Niveau ausreichend ist, um Vertreterinnen und Vertreter der Gesundheitsprofessionen und ihre Organisationen zu motivieren, die Qualität zu verbessern (Berwick et al. 2003). Daneben wurde ein dritter Mechanismus, der „Reputation Pathway“, in die Diskussion eingeführt (Hibbard et al. 2005). Dieser geht davon aus, dass Anbietende mit schlechter Performanz nach öffentlicher Berichterstattung identifiziert werden, einen Reputationsschaden erleiden und stimuliert werden, ihre Qualität zu verbessern, um ihre Reputation zu verbessern.

Bürgerinnen und Bürger bejahen in Umfragen mehrheitlich die Verpflichtung der Pflegeeinrichtungen, Rechenschaft über die erbrachte Qualität gegenüber der Öffentlichkeit, den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie der Versichertengemeinschaft abzulegen (Bertelsmann Stiftung 2022).

Der Sachverständigenrat Gesundheit und Pflege schließlich sieht in seinem Gutachten 2023 in der optimierten Qualitätsberichterstattung einen Ansatzpunkt, wirksamer zu verhindern, dass Pflegeanbietende von einer schlechten Qualität der Leistungen im schnell wachsenden Langzeitpflegesektor profitieren und der Gewinnorientierung höchste Priorität einräumen – anstatt fairen Löhnen, angemessener, bedarfsgerechter Personalausstattung sowie Reinvestition in die Einrichtung den Vorrang zu geben (SVR Gesundheit und Pflege 2023).

2 Pflegenoten und novellierte Berichterstattung über Pflegeeinrichtungen

Für Pflegeheime und ambulante Pflegedienste in Deutschland begann das Public Reporting mit den 2008/2009 eingeführten so genannten Pflegenoten, die auf das System der Qualitätsprüfungen nach §§ 114 ff. SGB XI durch den Medizinischen Dienst beziehungsweise den Prüfdienst des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e. V. aufgesetzt wurden. Die Pflegenoten, denen die Bewertungssystematik der Schulnoten zugrunde lag, wurden einschlägig kritisiert (Hasseler und Wolf-Ostermann 2010). Argumente waren die mangelnde Relevanz der Ergebnisqualität, die fehlende Gewichtung bei der Bildung der Durchschnittsnote, sodass kritische Einzelergebnisse nivelliert wurden, und die unzureichende Fähigkeit, zwischen guter und schlechter Qualität zu unterscheiden. So betrugen beispielsweise im Bundesdurchschnitt die Noten für das Gesamtergebnis bei den stationären Pflegeeinrichtungen „1,2“ und bei den ambulanten Pflegediensten „1,3“ (vdek 2019).

Diese und andere Kritikpunkte führten zu einer mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz („Pflegereform 2017“) veranlassten Neufassung der Prüfverfahren und Alternative zur bisherigen Pflegenotendarstellung. Für die ambulante Pflege befindet sich die Anpassung in Vorbereitung. Im Bereich der stationären Pflege besteht die neue Qualitätsdarstellung aus einrichtungsinterner Messung von Qualitätsindikatoren (Vollerhebung), externer Prüfung durch den Medizinischen Dienst sowie allgemeinen Angaben zur Einrichtung (inklusive Personalausstattung). Dieses Drei-Säulen-System lässt differenziertere Informationen zu als die Pflegenoten. Eine einschlägige Evaluation bleibt jedoch abzuwarten. Die Umsetzung in die Praxis war aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie bis Anfang 2022 ausgesetzt (Bertelsmann Stiftung 2022). Die Nutzerfreundlichkeit und Nachvollziehbarkeit der Darstellung der Prüfergebnisse für die Öffentlichkeit wird aber bereits jetzt kritisiert und ein erneutes Scheitern der Qualitätsberichterstattung in der Pflege in Aussicht gestellt (Bertelsmann Stiftung 2022).

3 Wie wirksam und sicher ist Public Reporting?

Forschung zum Impact von Public Reporting im Gesundheitswesen fokussiert oft auf den „Selection Pathway“. Die Voraussetzungen, dass dieser wirksam werden kann, sind jedoch nicht immer gegeben.

In einer repräsentativen Umfrage ist den Bürgerinnen und Bürgern bei der Auswahl eines Pflegeheims die Qualität von Pflege und Betreuung am wichtigsten. Auch die Anzahl sowie die Qualifikation des Personals gehören zu den wichtigsten Auswahlkriterien (Bertelsmann Stiftung und Weisse Liste 2017). In welchem Ausmaß Bürgerinnen und Bürger indessen tatsächlich die öffentliche Berichterstattung über Pflegeeinrichtungen als Entscheidungskriterium heranziehen, ist unklar.

Eine an der Qualität orientierte Wahl eines Angebots macht zudem Auswahloptionen vonnöten – ein Umstand, der bei der Wahl eines Pflegeheimes oder eines ambulanten Pflegedienstes nicht immer gegeben ist. Auch müsste die qualitätsgesteuerte Auswahl der Inanspruchnahme eines Langzeitpflegeangebots einen Einfluss auf den Marktanteil des Anbietenden haben und marktdynamisch sogar dazu führen können, dass Einrichtungen schließen. Vor dem Hintergrund knapper Verfügbarkeit von Langzeitpflegeangeboten und entsprechenden Wartezeiten dürfte deutlich werden, dass der „Selection Pathway“ hierzulande wahrscheinlich nicht wirksam werden kann (Poldrugovac et al. 2022). Für hoch kompetitive Marktbedingungen hingegen ist beschrieben, dass Pflegeeinrichtungen ihre Performanz infolge von Public Reporting verbesserten (Grabowski und Town 2011). Die Verbesserungen fallen größer aus, wenn die initiale Qualität schlechter ist (Totten et al. 2012).

Ein Cochrane-Review (Metcalfe et al. 2018) untersuchte, ob öffentlich zugängliche Informationen über Performanzdaten von Anbietenden von Gesundheitsleistungen einen messbaren Einfluss auf das Konsum-, Kauf- und Leistungsverhalten im Gesundheitswesen haben und ob die Performanz der Leistungserbringer die klinischen Ergebnisse und die Arbeitsmoral beeinflusst. Zwölf kontrollierte Studien wurden ausgewertet, wobei acht in den USA und je eine in Kanada, Korea, China und den Niederlanden lokalisiert waren. Im Ergebnis lag wenig vertrauenswürdige Evidenz vor, dass öffentlich zugängliche Performanzdaten hinsichtlich der Nutzung durch Konsumentinnen und Konsumenten im Gesundheitswesen sowie bei den Anbietenden und deren Performanz einen Unterschied machen. Ebenso gab es nur schwache Hinweise darauf, dass klinische Ergebnisse positiv beeinflusst werden können. Der Cochrane Review schlussfolgert, dass die vorliegende Evidenz wenig aussagekräftig ist und weitere Studien abzuwarten bleiben (Metcalfe et al. 2018).

Da Public Reporting auch zu unerwünschten Effekten führen kann, bleiben bei der Planung entsprechender Evaluationsstudien die Auswirkungen auf andere Endpunkte zu berücksichtigen. Ein Beispiel unerwünschter Folgen trat im Zusammenhang mit dem Public Reporting der Häufigkeit der Anwendung freiheitsentziehender Maßnahmen in Pflegeheimen in den USA auf. So wird geschätzt, dass diese Berichterstattung zu einem nennenswerten, nicht intendierten Anstieg der Verordnungen von Antipsychotika geführt hat (Konetzka et al. 2014).

Evaluationen von Public Reporting sollten daher nicht nur die Frage nach dem „does it work?“ stellen, sondern vielmehr die Frage nach dem „when, how, and why does it work - and for whom?“ (Sandmeyer und Fraser 2016). Das Rahmenmodell des britischen Medical Research Council für die Entwicklung und Evaluation komplexer Interventionen (Skivington et al. 2021) eignet sich auch zur Planung und Evaluation von Public-Reporting-Interventionen.

Insgesamt gibt es noch viele Unsicherheiten im Hinblick auf wirksames und sicheres Public Reporting, einige grundlegende Aspekte der Konzeption haben sich jedoch herauskristallisiert (Sandmeyer und Fraser 2016). So soll das Public Reporting Fragen und Prioritäten adressieren, die Konsumentinnen und Konsumenten (und ihre Subgruppen) im Gesundheitswesen tatsächlich haben. Ferner muss die Information vertrauenswürdig sein und in einer verständlichen Form zielgruppenspezifisch aufbereitet werden, die Zielgruppe auch erreicht werden und diese in die Lage versetzt werden, Konsequenzen aus der Information zu ziehen.

4 Antipsychotika-Verordnungen – wo Public Reporting den Unterschied machen könnte

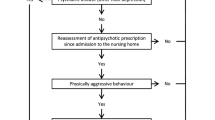

Im internationalen Vergleich ist die Verschreibungsrate von psychotrop wirksamen Medikamenten bei Bewohnerinnen und Bewohnern deutscher Pflegeheime anhaltend hoch (Janus et al. 2016; Thürmann 2017). Dazu zählen vorrangig Antipsychotika, aber auch Tranquilizer, Schlafmittel und Antidepressiva. Psychotrope Medikamente werden oft eingesetzt, um die Menschen an selbstbestimmter Fortbewegung zu hindern, sie antriebslos und schläfrig zu machen. Insbesondere Antipsychotika stehen in Misskredit. Sie werden verschrieben, um Demenz-assoziierte Verhaltensweisen zu kontrollieren, beispielsweise Bewegungsdrang, innerliche Unruhe oder Wahnvorstellungen. Bis zu 30 % der Pflegebedürftigen in deutschen Pflegeheimen werden mit Antipsychotika behandelt; bei Bewohnerinnen und Bewohnern mit Demenz liegt der Anteil bei bis zu 45 % (Janus et al. 2016; Richter et al. 2012; Schwinger et al. 2017). Gemäß Leitlinien sollen diese aber maximal – als letzter Therapieschritt nach psychosozialen und umgebungsmodifizierenden Interventionen – zur Kurzzeitbehandlung eingesetzt werden, denn sie können schwere Nebenwirkungen haben (Richter et al. 2012; Thürmann 2017). Hingegen werden Antipsychotika jedoch häufig ohne eine angemessene Indikation, zu lange und ohne die regelmäßige Überprüfung der Indikation verschrieben (Spek et al. 2016).

Die Häufigkeit der Verordnung von Antipsychotika in Pflegeheimen wird seit langem kritisiert und Prävalenzen werden regelmäßig publiziert (Thürmann 2017). Die mediale Aufmerksamkeit ist meist gegeben (Gerth 2009; Lehrke 2020). Eine Verringerung der Verordnungshäufigkeit zeichnet sich jedoch bisher nicht ab.

Bislang hat es keine Konsequenz, wenn eine Einrichtung und ihre verschreibenden Ärztinnen und Ärzte ruhigstellende Medikamente übermäßig verabreichen. Das Ausmaß der Verordnung von Antipsychotika und anderer ruhigstellender Medikamente ist bisher kein zu überprüfendes Qualitätskriterium in deutschen Pflegeheimen.

Nebenwirkungen wie Schlaganfall oder vorzeitiger Tod, aber auch Stürze und Sturz-bedingte Verletzungen sind im Einzelfall nicht als Ursache der Medikamentenverordnung erkennbar. Gesundheitliche Beeinträchtigungen, Antriebslosigkeit, Müdigkeit, Verschlechterung des geistigen Zustandes und der Motorik scheinen in Kauf genommen zu werden.

4.1 Reduktion von Antipsychotika-Verordnungen – „Mission impossible“?

In den letzten Jahren wurden international, aber auch hierzulande etliche regulatorische Aktivitäten (Kirkham et al. 2017) und Forschungsaktivitäten initiiert, um die Rate der Verordnung von Antipsychotika zu reduzieren. In neueren kontrollierten Studien in Deutschland konnte kein Effekt verzeichnet werden (Junius-Walker et al. 2021; Richter et al. 2019).

In dem eigenen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Vorhaben „EPCentCare“ wurde ein in Großbritannien erfolgreich getestetes Programm aktualisiert und an die hiesigen Bedingungen angepasst (Richter et al. 2019). An der Cluster-randomisierten kontrollierten Studie nahmen 37 Pflegeheime mit insgesamt 1.153 Bewohnerinnen und Bewohnern teil.

Die Ergebnisse der Studie nach zwölf Monaten Beobachtungszeit sind enttäuschend. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Interventionsgruppe haben von dem erprobten Person-zentrierten Ansatz nicht profitiert. Der Anteil mit mindestens einem Antipsychotikum lag bei 44,6 % bei Studienbeginn und bei 44,8 % am Ende, während der Anteil in der Kontrollgruppe etwas abnahm, von 39,8 auf 33,3 %.

Das Programm aus Großbritannien zur Gestaltung einer psychosozialen Pflege- und Betreuungssituation als Gegenentwurf zur Ruhigstellung mit Antipsychotika wirkt in deutschen Pflegeheimen unter den gegebenen Betreuungs- und Ausstattungsbedingungen offensichtlich nicht. Im Unterschied zu Großbritannien war eine große Anzahl von Ärztinnen und Ärzten (ca. n = 450) involviert, was mehr Abstimmungsbedarfe, mehr Informationsverlust und größere Barrieren zur Umsetzung von qualitätssichernden Maßnahmen impliziert. Die Pflegenden fanden den Person-zentrierten Ansatz zwar sinnvoll, gaben jedoch an, dass sie diesen aufgrund von Personalengpässen und mangelnden Zeitressourcen, fehlender Unterstützung im Team und Kommunikationsbarrieren nicht ausreichend hätten umsetzen können (Richter et al. 2022).

Die Schulung von Pflegenden, Ärztinnen und Ärzten und der Appell an eben diese, die medizinischen Leitlinien beziehungsweise den besten internationalen Kenntnisstand zum sorgsamen Umgang mit Antipsychotika in der Langzeitpflege umzusetzen, können unter den gegebenen Bedingungen in Deutschland offensichtlich nicht wirksam werden. Der massiven nicht indizierten Verordnung von Antipychotika scheint so nicht beizukommen zu sein. Die schlechte Kooperation der Berufsgruppen und zu geringe personelle Spielräume verhindern offensichtlich die Umsetzung von international wirksamer Best Practice.

4.2 Beispiele für Public Reporting von Antipsychotika-Verordnungen

Verschiedene Gesundheitssysteme haben bereits die Messung der Antipsychotika-Verordnungsraten als Indikator im Kontext der Qualitätsberichterstattung etabliert. Ziel ist dabei nicht die grundsätzliche Erfassung der Antipsychotika, sondern die Identifikation inadäquater beziehungsweise nicht indizierter, das heißt nicht leitliniengerechter Antipsychotika-Verordnungen („inappropriateness“). Zu diesen Strategien liegen mittlerweile insbesondere aus Kanada und den USA diverse Analysen vor.

Im kanadischen Ontario wurde infolge einer Serie von Presseberichten und der Positionierung durch Politikerinnen und Politiker ein Public Reporting von Antipsychotika-Verschreibungen eingeführt. Die Wirksamkeit wurde in einer Zeitreihenanalyse exploriert (Ivers et al. 2019). Untersucht wurden Routinedaten von rund 120.000 Bewohnerinnen und Bewohnern aus 636 Pflegeheimen. Die Antipsychotika wurden nicht isoliert betrachtet, sondern Benzodiazepin und Trazodon wurden als potenzielle Ersatzmedikamente ebenfalls analysiert. Die Rate der Verschreibungen lag in den sechs Monaten vor der Presseberichterstattung bei 32,5 %. Der Anteil der Bewohnerinnen und Bewohner mit mindestens einer Antipsychotika-Verordnung sank nach der Presseberichterstattung um 1,28 % (95 %-Konfidenzintervall [KI] 1,08–1,48 %) und dieser Trend setzte sich um monatlich 0,2 % (95 %-KI 0,16–0,24 %) fort. Das konsekutiv implementierte online-basierte Public Reporting hat diesen Trend nicht beeinflusst. Im Zeitverlauf von drei Jahren betrug die absolute Reduktion der Verschreibungsrate der Antipsychotika 6,0 % (95 %-KI 5,1–6,9 %). Die Verschreibung von Benzodiazepin und Trazodon änderte sich in Abhängigkeit der Medienberichte und des Public Reporting nicht. So scheinen allerdings nicht das Public Reporting, sondern vor allem die mediale Aufmerksamkeit und die politische Einmischung mit einer Reduktion der Verschreibungshäufigkeit assoziiert zu sein. Die Analyse bestätigt die Ergebnisse eines älteren Cochrane Review (Grilli et al. 2002), der aufzeigte, dass die Medien eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung der Nutzung von Gesundheitsversorgungsmaßnahmen spielen.

In den USA erfolgt seit 2012 eine Web-basierte öffentliche Berichterstattung von Antipsychotika-Verschreibungen in Pflegeheimen durch die Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS). Mit ihrer nationalen Initiative zur Reduktion von Antipsychotika haben diese in den Pflegeheimen eine komplexe Intervention implementiert (Gurwitz et al. 2017). Bestandteile sind neben Public Reporting mit direkter Kontaktaufnahme zu Einrichtungen mit ungebrochen hoher Verschreibungshäufigkeit unter anderem die Bereitstellung von Schulungs- und Trainingsressourcen für Gesundheitsfachpersonen und pflegende Angehörige sowie die Einbindung relevanter Akteurinnen und Akteure. Darunter zählen große Pflegeanbietende und Organisationen, die die Interessen der Bewohnerinnen und Bewohner vertreten mit dem Ziel, gute Koalitionen zu bilden und „local champions“ zu etablieren. Die Analyse der von den Heimen zu Rezertifizierungszwecken erhobenen Daten weist hier auf einen – zumindest kurzfristigen – Effekt des Public Reportings auf die Verringerung der Verordnungshäufigkeit von Antipsychotika hin (Bowblis et al. 2015). Binnen fünf Jahren ist die Verschreibungshäufigkeit von ca. 24 auf 16 % zurückgegangen. Diese Entwicklung gilt es jedoch sorgfältig zu evaluieren. Es scheint, dass die Initiative keinen Einfluss auf andere Settings wie Betreutes Wohnen gehabt hat (Coe et al. 2022). Ungeklärt ist die Nachhaltigkeit der rückläufigen Verschreibungsrate von Antipsychotika und wie niedrig die Rate tatsächlich fallen kann. Ungeklärt sind auch die beobachteten Variationen zwischen Regionen, US-Staaten und Pflegeeinrichtungen. Die Auswirkungen auf Zielgrößen wie Stürze, Hüftfrakturen, Schlaganfälle, Funktionsfähigkeit oder Lebensqualität bleiben ebenso ungewiss wie mögliche Ersatzverschreibungen anderer Medikamente mit sedierenden Effekten. Und schließlich kann ob der Komplexität der Intervention nicht ausgesagt werden, ob alle Interventionskomponenten einen relevanten Einfluss auf die Wirkung hatten (Gurwitz et al. 2017). Sowohl in Kanada als auch in den USA ergeben sich Hinweise auf eine Zunahme „angemessener“ Antipsychotika-Verschreibungen oder vermehrte Ausschlüsse von der Berichterstattung durch den Anstieg entsprechender Indikationen beziehungsweise Diagnosen (Harris et al. 2022; Winter et al. 2021). So wurde nach Zeiten erhöhter Medienaufmerksamkeit und der öffentlichen Berichterstattung über Antipsychotika ein starker Zuwachs bei der Kodierung von Wahnvorstellungen beobachtet, einem Symptom zur Begründung der Angemessenheit der Anwendung von Antipsychotika (Harris et al. 2022).

Auch in Deutschland liegt nun mit dem Projekt „Qualitätsmessung in der Pflege mit Routinedaten (QMPR)“ eine Qualitätskennzahl zur Dauerverordnung von Antipsychotika bei Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohnern mit Demenz vor (Behrendt et al. 2022). Diese basiert – neben elf weiteren Indikatoren zur Versorgungsqualität – auf Routinedaten und ist momentan für das interne Qualitätsmanagement vorgesehen. Die mögliche Nutzung für die öffentliche Qualitätsberichterstattung sollte perspektivisch jedoch diskutiert werden.

5 Fazit

Public Reporting verspricht Potenzial, aber es liegt keine über alle Zweifel erhabene Evidenz zu Wirksamkeit und Sicherheit vor. Public Reporting muss als komplexe Intervention betrachtet und geplant werden. Es liegt nahe, Public Reporting in ein Paket von Maßnahmen einzubinden, wie beispielsweise in den USA praktiziert wird. Prospektive Evaluationen müssen mehrdimensionale Outcomeparameter und unerwünschte Wirkungen berücksichtigen. Das Rahmenmodell des UK Medical Research Council eignet sich hierfür als methodische Grundlage. Im Falle der scheinbar änderungsresistenten Verordnungspraxis von Antipsychotika erscheint es lohnenswert, die Antipsychotika-Verordnungen öffentlich zugänglich als Qualitätsindikator der Einrichtungen der Langzeitpflege zu berichten. Eine kontrollierte Studie zur Evaluation ist jedoch angebracht, bevor der Ansatz national implementiert wird.

Literatur

Behrendt S, Tsiasioti C, Studinski E, Stammann C, Lingnau R, Özdes T, Willms G, Klauber J, Schwinger A (2022) Qualitätsmessung in der Pflege mit Routinedaten (QMPR): Indikatoren. Schnittstelle Arzneimittelversorgung bei Pflegeheimbewohner:innen. Abschlussbericht. Band II. Berlin. https://www.wido.de/fileadmin/Dateien/Dokumente/Forschung_Projekte/Pflege/QMPR_Abschlussbericht_2022_Band_2_Indikatoren.pdf. Zugegriffen: 5. März 2023

Bertelsmann Stiftung (Hrsg) (2022) Spotlight Gesundheit: Qualitätstransparenz in Pflegeheimen. Große Unterschiede bei der Verbraucherinformation der Bundesländer, 1. Aufl. https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/spotlight-gesundheit-qualitaetstransparenz-in-pflegeheimen. Zugegriffen: 25. Febr. 2023

Bertelsmann Stiftung, Weisse Liste (2017) Reformkonzept Verbraucherorientierte Qualitätsberichterstattung in der Pflege. https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/reformkonzept-verbraucherorientierte-qualitaetsberichterstattung-in-der-pflege-1. Zugegriffen: 25. Febr. 2023

Berwick DM, James B, Coye MJ (2003) Connections between quality measurement and improvement. Med Care 41(1 Suppl):I30–I38

Bowblis JR, Lucas JA, Brunt CS (2015) The effects of antipsychotic quality reporting on antipsychotic and psychoactive medication use. Health Serv Res 50:1069–1087

Cacace M, Geraedts M, Berger E (2019) Public reporting as a quality strategy. Chapter 13. In: Busse R, Klazinga N, Panteli D, Quentin W (Hrsg) Improving healthcare quality in Europe: characteristics, effectiveness and implementation of different strategies. Health Policy Series, No. 53. European Observatory on Health Systems and Policies, Copenhagen (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK549281/. Zugegriffen: 26. Februar 2023)

Coe AB, Zhang T, Zullo AR, Gerlach LB, Thomas KS, Daiello LA, Varma H, Lo D, Joshi R, Shireman TI, Bynum JPW (2022) Psychotropic medication prescribing in assisted living and nursing home residents with dementia after the National Partnership. J Am Geriatr Soc 70:3513–3525

Fung CH, Lim Y, Mattke S, Damberg C, Shekelle PG (2008) Systematic review: the evidence that publishing patient care performance data improves quality of care. Ann Intern Med 148:111–123

Gerth C (2009) Neuroleptika: Ruhe auf Rezept. In deutschen Altersheimen werden zu viele Psychopharmaka verabreicht. Die Medikamente schaden oft mehr, als sie nützen. DIE ZEIT, 5. Febr. 2009. Zugegriffen: 27. Februar 2022

Grabowski DC, Town RJ (2011) Does information matter: competition, quality, and the impact of nursing home report cards. Health Serv Res 46:1698–1719

Grilli R, Ramsay C, Minozzi S (2002) Mass media interventions: effects on health services utilisation. Cochrane Database Syst Rev. https://doi.org/10.1002/14651858.CD000389

Gurwitz JH, Bonner A, Berwick DM (2017) Reducing excessive use of antipsychotic agents in nursing homes. JAMA 318:118–119

Harris DA, Maclagan LC, Iaboni A, Austin PC, Rosella LC, Maxwell CJ, Campitelli M, Pequeno P, Guan J, Kirkham J, Bronskill SE (2022) Potential unintended consequences of antipsychotic reduction in Ontario nursing homes. J Am Med Dir Assoc 23:1066–1072.e7

Hasseler M, Wolf-Ostermann K (2010) Wissenschaftliche Evaluation zur Beurteilung der Pflege-Transparenzvereinbarungen für den ambulanten (PTVA) und stationären (PTVS) Bereich. https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/pflegeversicherung/qualitaet_in_der_pflege/pflegenoten/Pflegenoten_Endbericht_Beirat_u_WB_2010_07_21.pdf. Zugegriffen: 10. Apr. 2023

Hibbard JH, Stockard J, Tusler M (2005) Hospital performance reports: impact on quality, market share, and reputation. Health Aff 24:1150–1160

Ivers NM, Taljaard M, Giannakeas V, Reis C, Williams E, Bronskill S (2019) Public reporting of antipsychotic prescribing in nursing homes: population-based interrupted time series analyses. BMJ Qual Saf 28:121–131

Janus SI, van Manen JG, IJzerman MJ, Zuidema SU (2016) Drug prescriptions in Western European nursing homes. Int Psychogeriatr 28:1775–1790

Junius-Walker U, Krause O, Thürmann P, Bernhard S, Fuchs A, Sparenberg L, Wollny A, Stolz R, Haumann H, Freytag A, Kirsch C, Usacheva S, Wilm S, Wiese B (2021) Drug safety for nursing-home residents. Findings of a pragmatic, cluster-randomized, controlled intervention trial in 44 nursing homes. Dtsch Ärztebl Int 118:705–712

Kirkham J, Sherman C, Velkers C, Maxwell C, Gill S, Rochon P, Seitz D (2017) Antipsychotic use in dementia: is there a problem and are there solutions? Can J Psychiatry 62:170–181

Konetzka RT, Brauner DJ, Shega J, Werner RM (2014) The effects of public reporting on physical restraints and antipsychotic use in nursing home residents with severe cognitive impairment. J Am Geriatr Soc 62:454–461

Lehrke G (2020) Wissenschaftler und AOK klagen an: Demente Menschen in Pflegeheimen werden mit Medikamenten ruhiggestellt. Berliner Kurier, 15.06.20. Zugegriffen: 27. Februar 2022

Metcalfe D, Rios Diaz AJ, Olufajo OA, Massa MS, Ketelaar NABM, Flottorp SA, Perry DC (2018) Impact of public release of performance data on the behaviour of healthcare consumers and providers. Cochrane Database Syst Rev. https://doi.org/10.1002/14651858.CD004538.pub3

Poldrugovac M, Amuah JE, Wei-Randall H, Sidhom P, Morris K, Allin S, Klazinga N, Kringos D (2022) Public reporting of performance indicators in long-term care in Canada: does it make a difference? Can J Aging 41:565–576

Richter C, Berg A, Langner H, Meyer G, Köpke S, Balzer K, Wolschon EM, Silies K, Sönnichsen A, Löscher S, Haastert B, Icks A, Wolf U, Fleischer S (2019) Effect of person-centred care on antipsychotic drug use in nursing homes (EPCentCare): a cluster-randomised controlled trial. Age Ageing 48:419–425

Richter C, Fleischer S, Langner H, Meyer G, Balzer K, Köpke S, Sönnichsen A, Löscher S, Berg A (2022) Factors influencing the implementation of person-centred care in nursing homes by practice development champions: a qualitative process evaluation of a cluster-randomised controlled trial (EPCentCare) using Normalization Process Theory. BMC Nurs 21:182

Richter T, Mann E, Meyer G, Haastert B, Köpke S (2012) Prevalence of psychotropic medication use among German and Austrian nursing home residents: a comparison of 3 cohorts. J Am Med Dir Assoc 13:187.e7–187.e13

Sandmeyer B, Fraser I (2016) New evidence on what works in effective public reporting. Health Serv Res 51:1159–1166

Schwinger A, Jürchott K, Tsiasioti C (2017) Pflegebedürftigkeit in Deutschland. In: Jakobs K, Kuhlmey A, Greß S, Klauber J, Schwinger A (Hrsg) Pflege-Report 2017 - Schwerpunkt: Die Versorgung der Pflegebedürftigen. Schattauer, Stuttgart, S 255–303

Skivington K, Matthews L, Simpson SA, Craig P, Baird J, Blazeby JM, Boyd KA, Craig N, French DP, McIntosh E, Petticrew M, Rycroft-Malone J, White M, Moore L (2021) A new framework for developing and evaluating complex interventions: update of Medical Research Council guidance. BMJ 374:n2061

van der Spek K, Gerritsen DL, Smalbrugge M, Nelissen-Vrancken MHJMG, Wetzels RB, Smeets CHW, Zuidema SU, Koopmans RTCM (2016) Only 10 % of the psychotropic drug use for neuropsychiatric symptoms in patients with dementia is fully appropriate. The PROPER I-study. Int Psychogeriatr 28:1589–1595

SVR Gesundheit und Pflege – Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege (2023) Resilienz im Gesundheitswesen. Wege zur Bewältigung künftiger Krisen. MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. https://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/Gutachten/Gutachten_2023/Gesamtgutachten_ePDF_Final.pdf. Zugegriffen: 26. Febr. 2023

Thürmann PA (2017) Einsatz von Psychopharmaka bei Pflegebedürftigen. In: Jakobs K, Kuhlmey A, Greß S, Klauber J, Schwinger A (Hrsg) Pflege-Report 2017 - Schwerpunkt: Die Versorgung der Pflegebedürftigen. Schattauer, Stuttgart, S 119–129

Totten A, Wagner J, Tiwari A, O’Haire C, Griffin J, Walker M (2012) Public reporting as a quality improvement strategy. Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). (Evidence Report/Technology Assessment No. 208). https://effectivehealthcare.ahrq.gov/sites/default/files/pdf/public-reporting-quality-improvement_research.pdf. Zugegriffen: 25. Febr. 2023

Vdek – Verband der Ersatzkassen e. V. (2019) Newsletter der DatenClearingStelle (DCS) Pflege. Monatliche DCS-Statistik Pflegenoten. https://www.vdek.com/vertragspartner/Pflegeversicherung/Newsletter_Pflegenoten/archiv-dcs-newsletter-pflegenoten.html. Zugegriffen: 2. März 2023

Winter JD, Kerns JW, Winter KM, Richards A, Sabo RT (2021) Unreported antipsychotic use increasing in nursing homes: the impact of quality-measure exclusions on the percentage of long-stay residents who got an antipsychotic medication quality-measure. Am J Geriatr Psychiatry 29:704–708

Author information

Authors and Affiliations

Corresponding author

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

Copyright information

© 2023 Der/die Autor(en)

About this chapter

Cite this chapter

Meyer, G., Berg, A. (2023). Public Reporting der Qualität der Leistung der Langzeitpflege. In: Schwinger, A., Kuhlmey, A., Greß, S., Klauber, J., Jacobs, K. (eds) Pflege-Report 2023. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-67669-1_6

Download citation

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-67669-1_6

Published:

Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

Print ISBN: 978-3-662-67668-4

Online ISBN: 978-3-662-67669-1

eBook Packages: Medicine (German Language)